HENRI PLAS

1933 – 2011

Il serait réducteur aujourd’hui d’aborder Henri Plas seulement comme peintre de la « Nouvelle Ecole Romantique Brabançonne » tel qu’il fut étiqueté dès sa première exposition personnelle en 1962. Ce serait l’amputer d’une partie de sa création, a fortiori celle des vingt dernières années, peu ou pas montrée au public. Certes, il fut le représentant le plus important de cette mouvance belge néo-romantique, immédiatement reconnu et salué par la critique comme étant celui qui mènerait alors cette picturalité fougueuse à son apogée. Parce que ses peintures sont de véritables odes à la nature, aux mers passionnément déchaînées dans des tourbillons de flots sombres et d’écumes colorées, aux roches acérées et noires des Alpes déchirant l’onctueuse neige, aux paysages orageux ou enflammés, Henri Plas se positionne en effet en chantre d’un romantisme moderne représenté au début des années 60 par une Ecole Brabançonne en renouveau. L’exaltation de la nature ne fait en effet aucun doute : les toiles de Plas sont une furieuse représentation d’un paysage observé, dans l’empathie exaltée d’un homme qui choisit les fusains, les pinceaux et les couteaux pour servir ses émotions qu’il étale dans des compositions tumultueuses traduites en empâtements de couleurs dans la fulgurance d’une atmosphère ressentie, tant son besoin d’extérioriser sa sincérité intérieure trouve forme dans une peinture dense, généreuse, explosive. Les commentaires dans la presse des années 60 ne s’y trompaient d’ailleurs pas : « Homme des vastes horizons venteux, magnifiés par la pierre, le bois, l’eau et la glace austère des hauts sommets, il s’accomplit (et nous comble) en affirmant la suprématie de la nature, dont il dépouille les éléments jusqu’à l’âme. C’est à la fois majestueux et incisif, brutal et sensible, figuratif et abstrait dans un mouvement jetant la terre à la face des nuages. » (Alain Viray, La Dernière Heure, mai 1966).

Mais une carrière picturale de cinquante ans, celle d’un artiste qui sans cesse cherche à exprimer au mieux ses profondeurs, qui travaille sans relâche à la juste traduction du ton tapi au fond de lui, ne peut se cantonner à la répétition picturale, souvent gage d’un succès assurément prolongé une fois celui-ci acquis, mais qui deviendrait bien vite sans saveur dans la bouche et le cœur de celui qui peint. « Je ne veux ni mentir, ni me mentir », répété comme un mantra, amène donc Plas à peindre, dépeindre, son intériorité avec franchise et donc, avec évolution des thèmes, mais aussi de ses propres moyens d’expression.

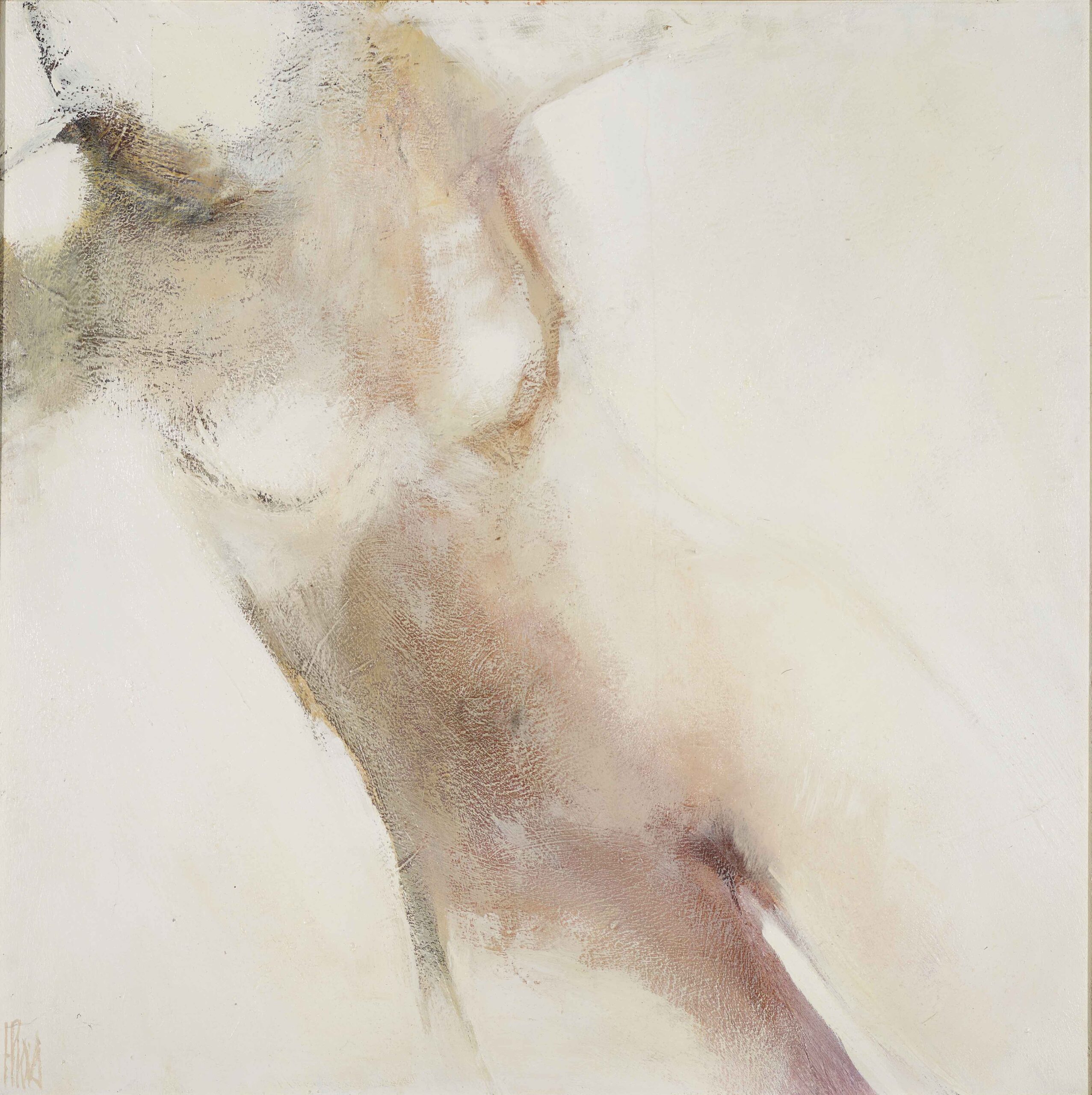

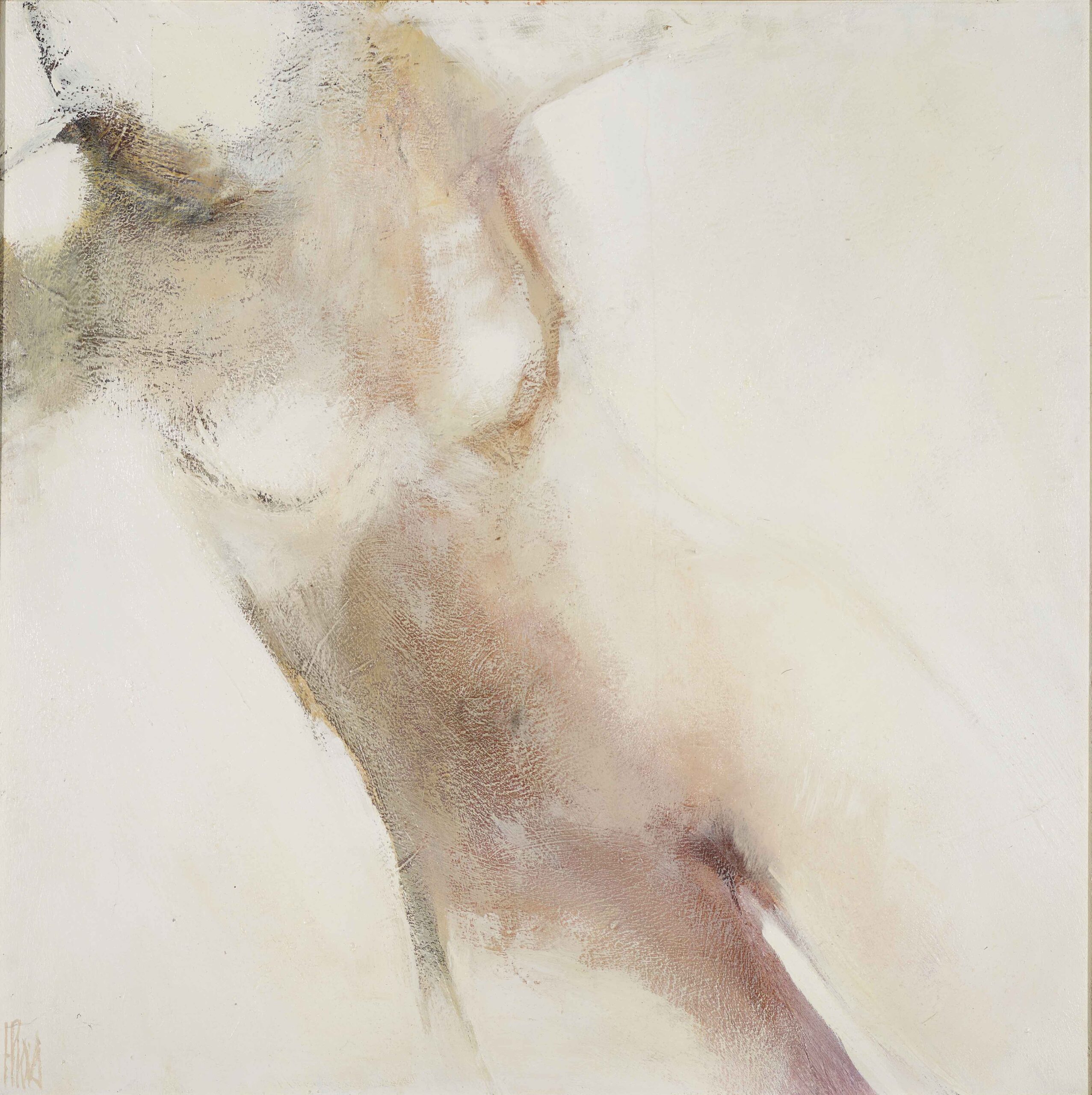

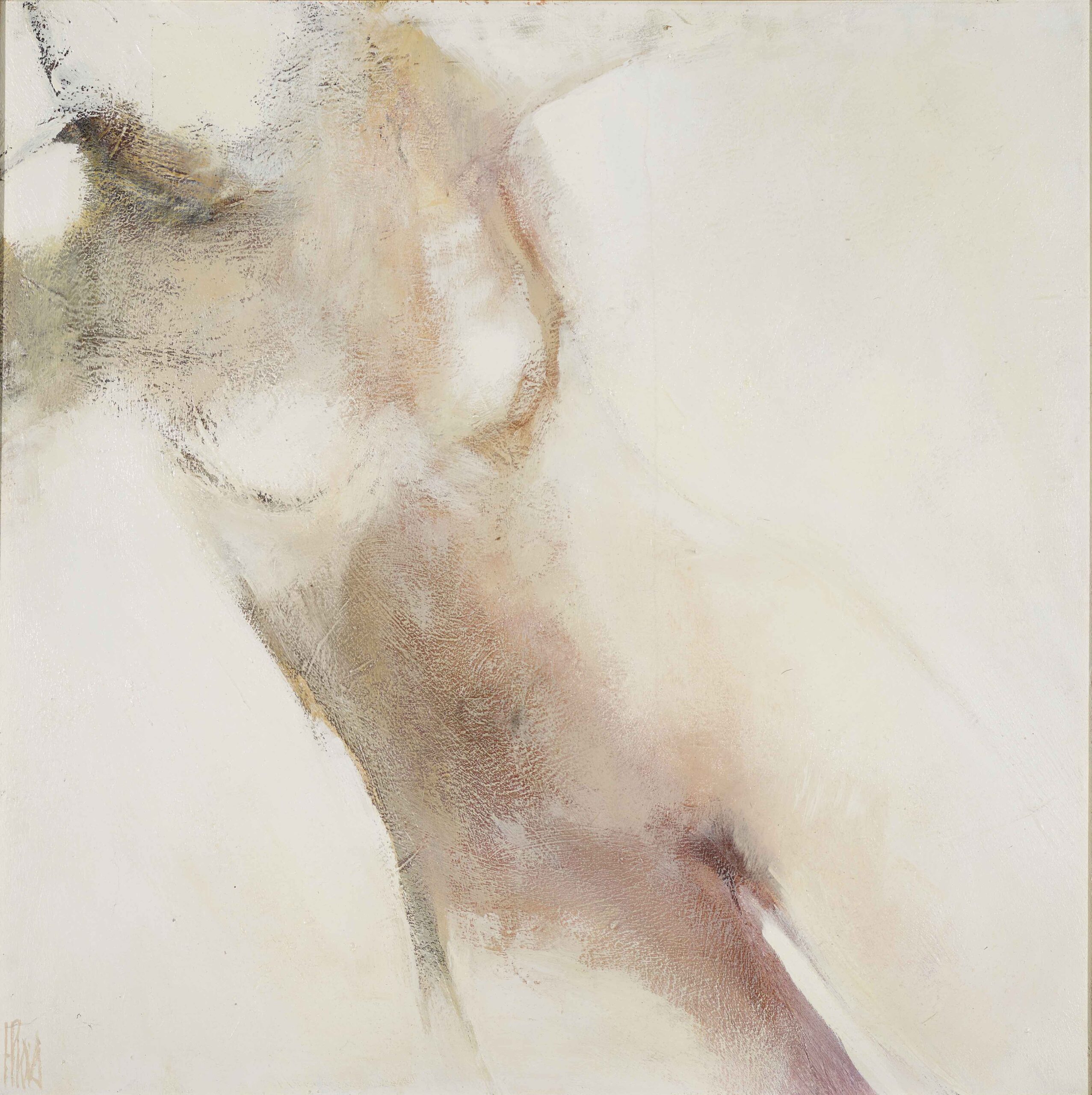

D’une figuration avouée, cependant aux confins de l’abstraction – ne le qualifiait-on pas à l’époque de « romantique abstrait »?- les œuvres de Plas témoignent en effet d’un parcours muable dans la stabilité de ses recherches émotionnelles et volontés plastiques. D’une énergie folle, ses œuvres sont inlassablement en quête de vérité intérieure, aussi quand il introduit la figure dans ses toiles de la fin des années 60 dans une fougue cette fois nettement expressionniste. La pâte, toujours aussi dense soit-elle, est traitée en circonvolutions de coups de pinceau desquels émergent des corps enchevêtrés dans la masse des couleurs. Très vite cependant, la figuration se fait plus lisible. Au milieu des années 70, la volupté, chère au Romantisme, apparaît dans des nus féminins qui se cachent souvent derrière un drapé sombre – pourpre ou d’un noir irisé de mauve – ou rouge sang, pour camoufler avec décence les courbes sensuelles d’un corps empreint de douceur aussi bien que de véhémence. Ces scènes d’un abandon pudique, croit-on, sont en réalité frappées d’étrangeté qu’accentue un éclairage en clair-obscur qui bouscule le regardeur et attise sa curiosité. Plas convoque en effet sur la toile la tendresse aussi bien que la gravité, l’intimité réconfortante autant que la solitude inquiétante, le repos salvateur et le drame passionné. La transposition objective du réel ne l’intéresse ici pas davantage que dans ses paysages flamboyants de la décennie précédente, qu’il continue à mettre en scène durant les années 70. Les thèmes se diversifient mais la volonté subjective reste, elle, intacte et sincère.

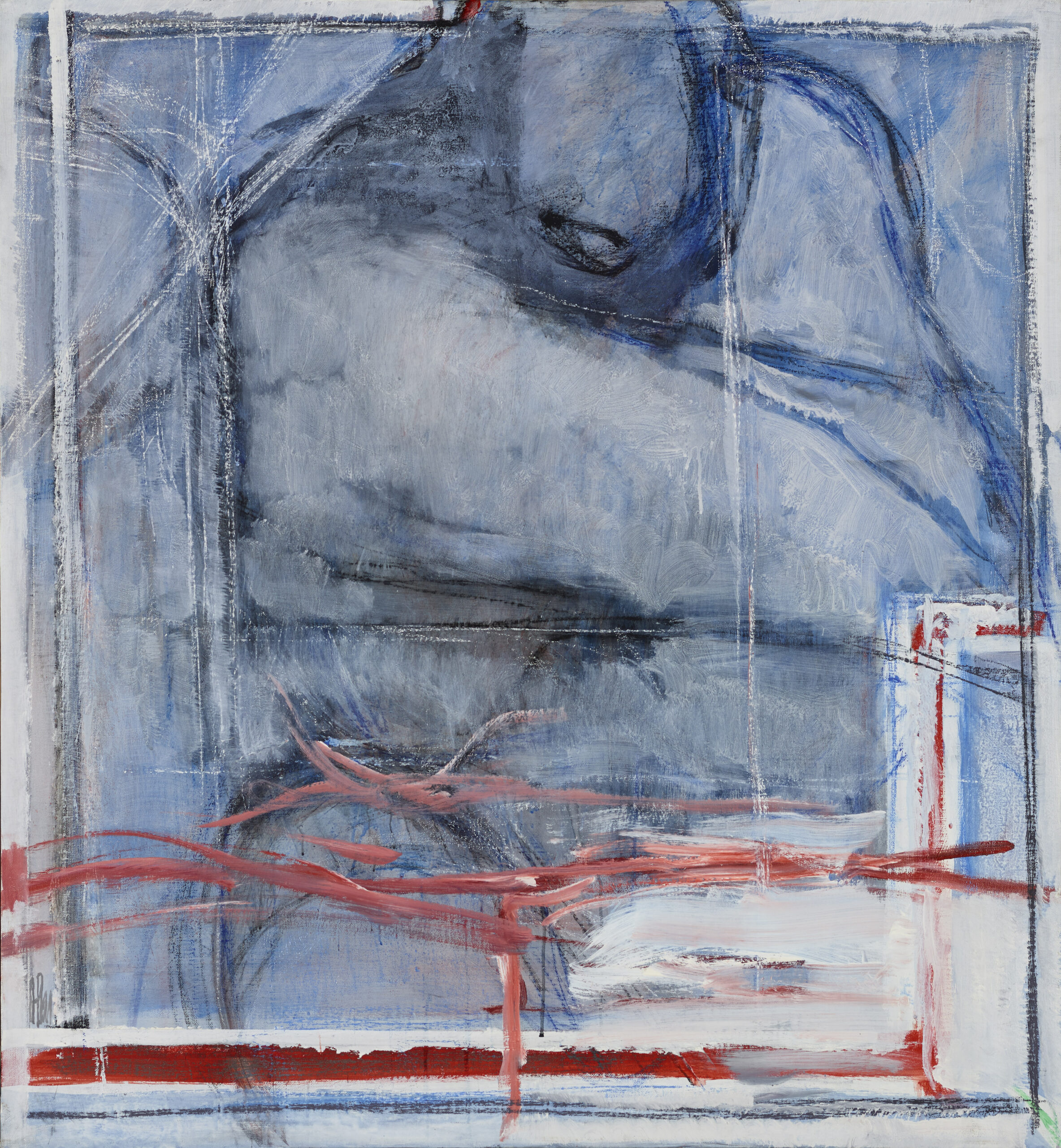

Parallèlement à l’étude du nu, envoûtantes silhouettes franchement figuratives ou davantage spectrales, Henri Plas aborde les années 80 en réaffirmant son amour pour le paysage. De grands formats presque carrés abondent entre 1980 et 1985 et magnifient, à nouveau, l’art du paysage. Travaillés aux pinceaux et non plus aux couteaux, les horizons marins ou terrestres de Plas éclaboussent et enflamment la toile tour à tour. Ils enlacent ou dénouent, submergent ou expulsent, dans un va-et-vient qui happe le public pris à parti de ce spectacle mouvant et furibond qui lui est offert, mélange d’un Romantisme à la Turner et d’un post-Expressionnisme plassien proche de l’abstraction. Luisantes d’émoi, les toiles émerveillent.

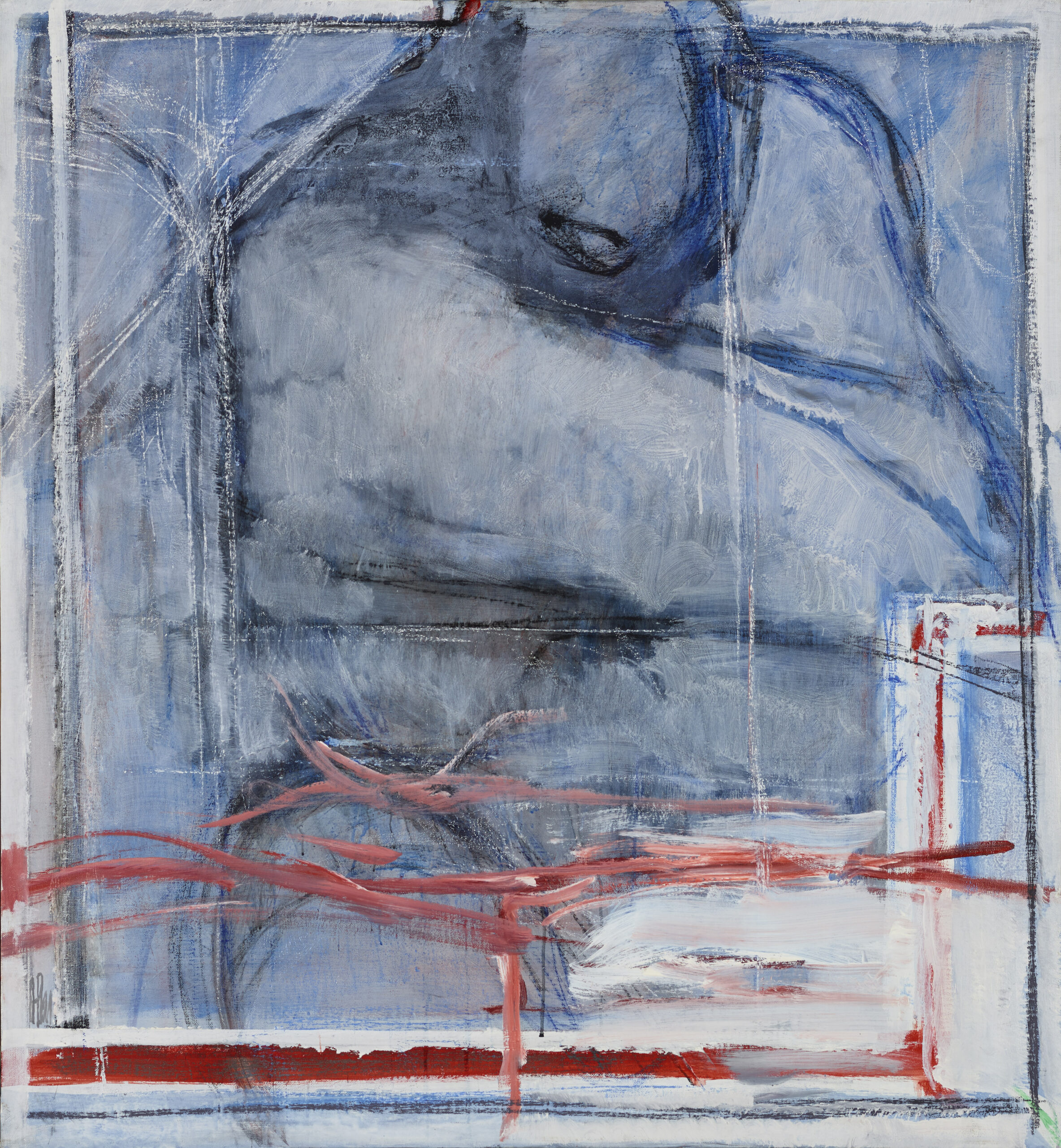

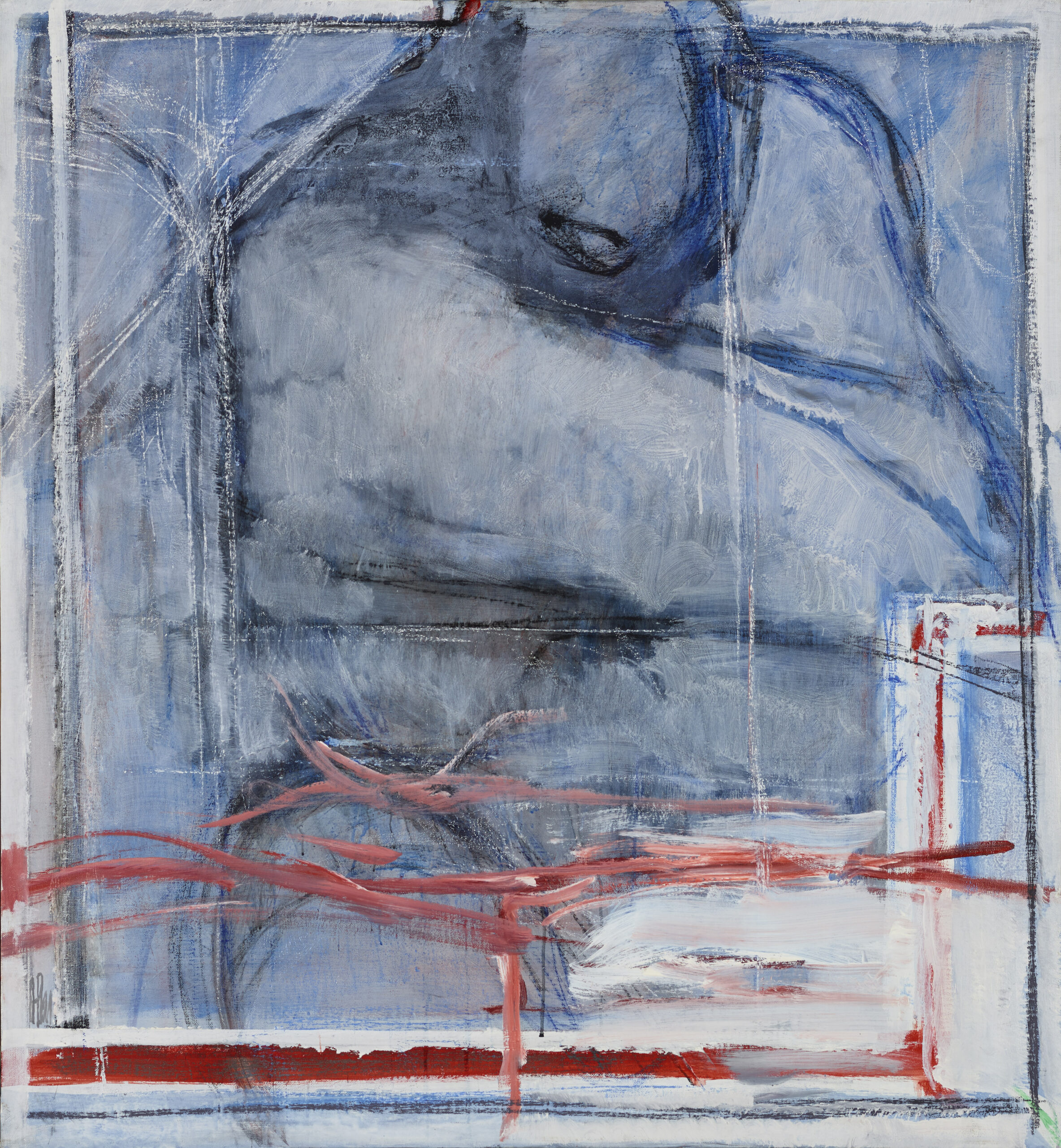

L’abondant travail du début des années 90 issu de ses observations de la roche de carrière situe le discours plastique de l’artiste dans une éloquence nouvelle, en des mises en pages spectaculaires par leurs forces compositionnelle et colorée et, souvent aussi, dans des formats monumentaux avec des tableaux pouvant atteindre 2mx2,50m. La pierre, forme imposante occupant la majeure partie de l’espace, peut se métamorphoser en être humain à la tête, aux bras, au dos robuste sommairement dessinés. Cette masse prête à éclater s’entoure de griffures bleues, rouges, oranges sur fond pierreux, tel un encadrement qui s’efforcerait de contenir l’énergie tellurique appliquée sur une surface imposée, soumise aux dictats dimensionnels de la toile ou du papier. On peut ici réaffirmer ce que les critiques d’art avaient perçu quelque vingt-cinq ans plus tôt, sans toutefois reparler de Romantisme : chez Henri Plas, il y a en effet la promesse d’une puissance dynamite et éruptive dans la représentation de la nature.

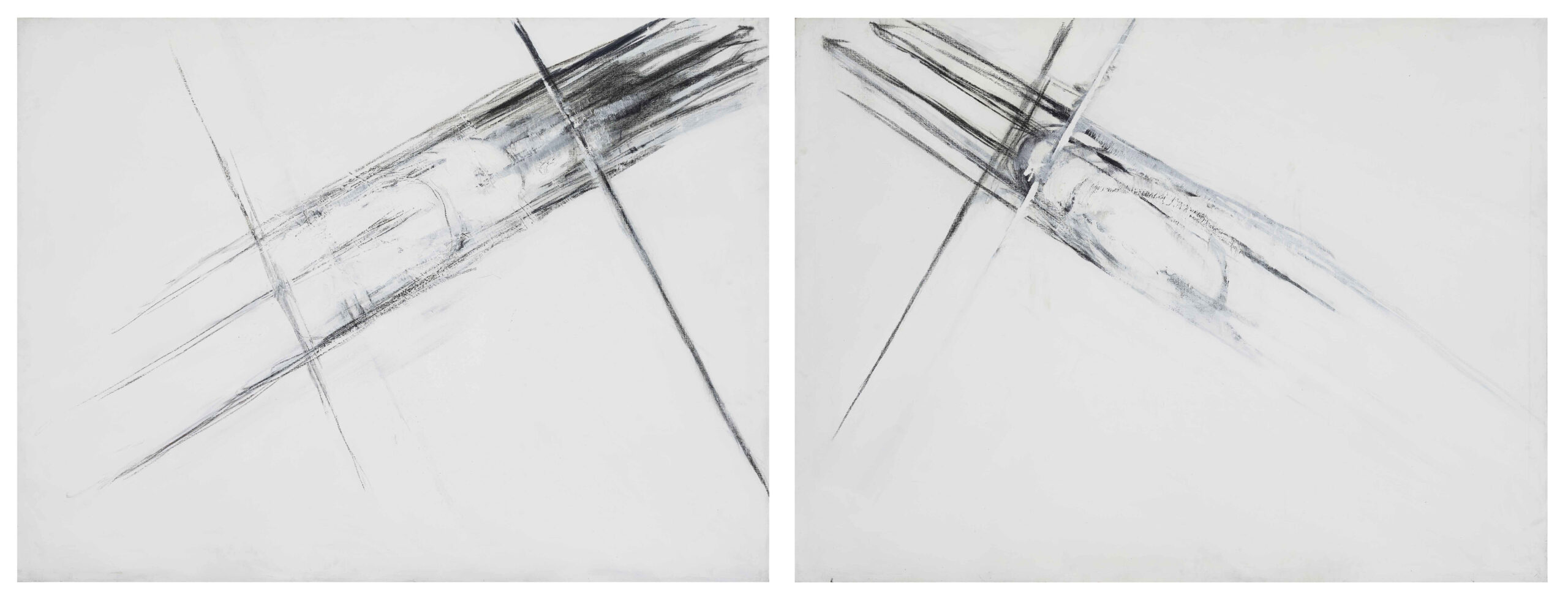

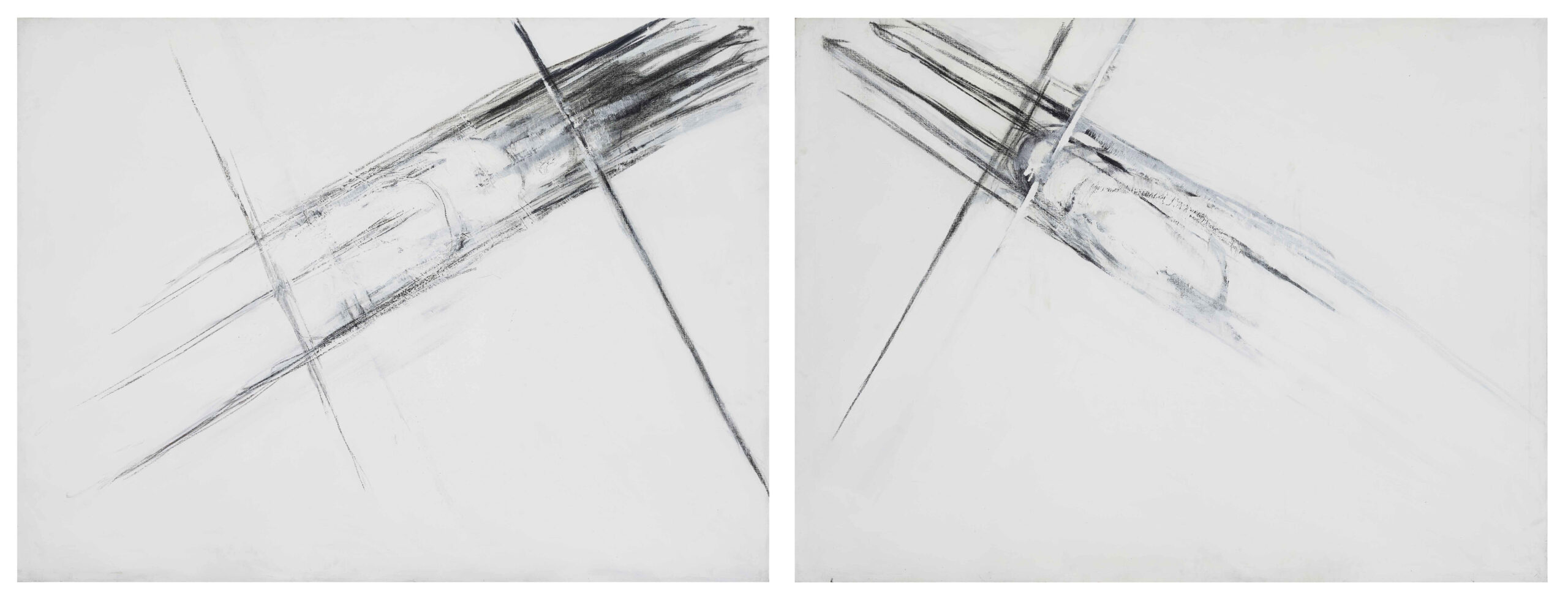

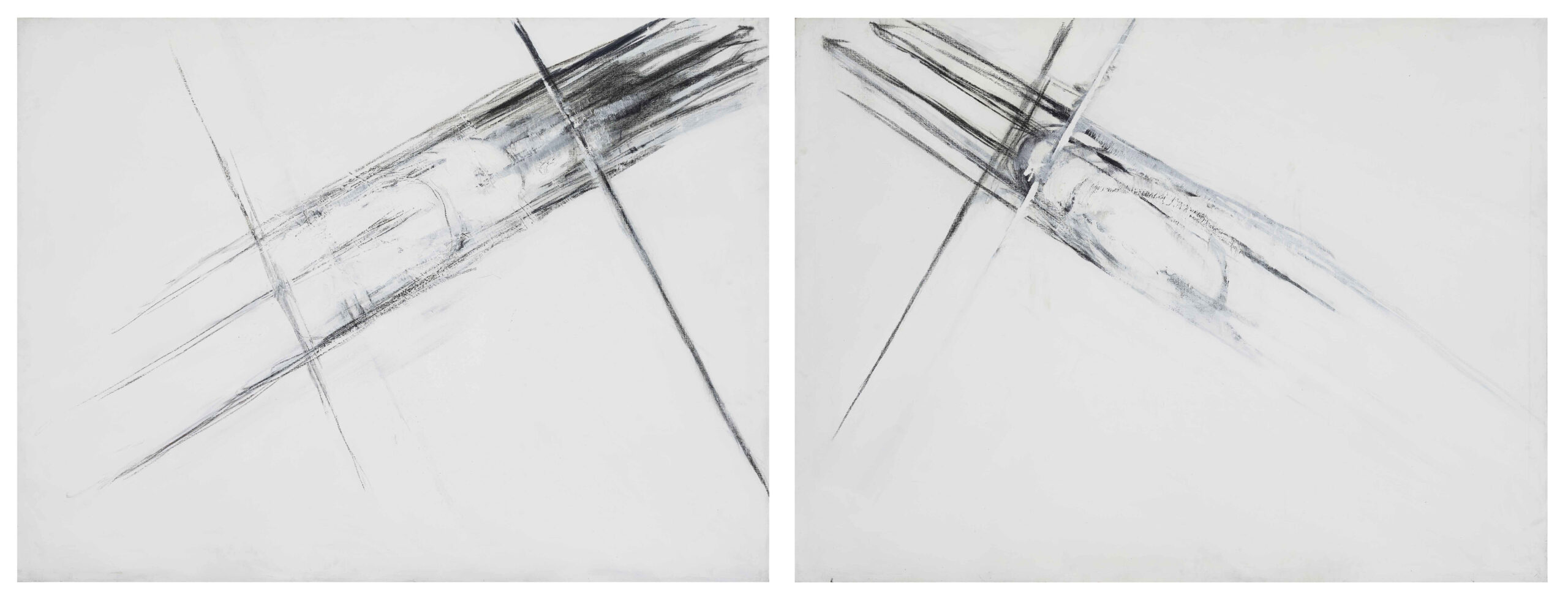

À la fin des années 90, à près de soixante-cinq ans, Henri Plas aborde un nouveau virage plastique : son art s’affranchit davantage encore des codes picturaux qu’il s’était inventé, et qu’il renouvela durant plus de trente ans, pour plonger avec délectation dans l’immensité du vide blanc ponctué de traits noirs appliqués dans un geste ample de courbes et de droites, à maintes reprises posées sur une diagonale, qui écorchent l’espace infini. Comme un écho à ses vues alpines des années 60, cette abstraction d’un dynamisme nouveau, au graphisme épuré sur les larges plages d’un fond quasi immaculé, est époustouflante d’élan et de vitalité inédite qui invitent à l’évasion. Ces œuvres feront l’objet de rares expositions dans les années 90, dont celle de 1998, dernière apparition publique d’Henri Plas qui s’absentera ensuite définitivement des galeries.

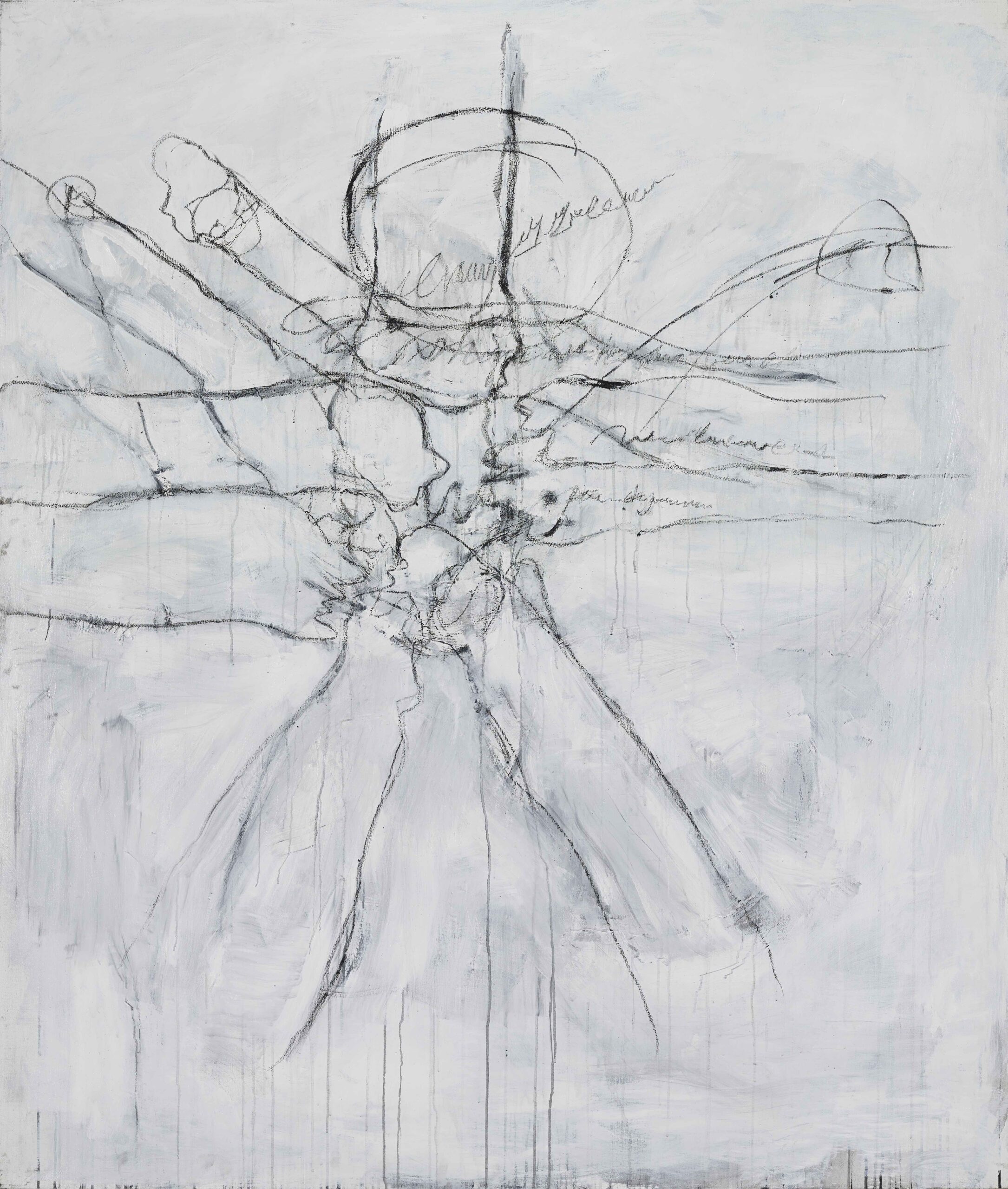

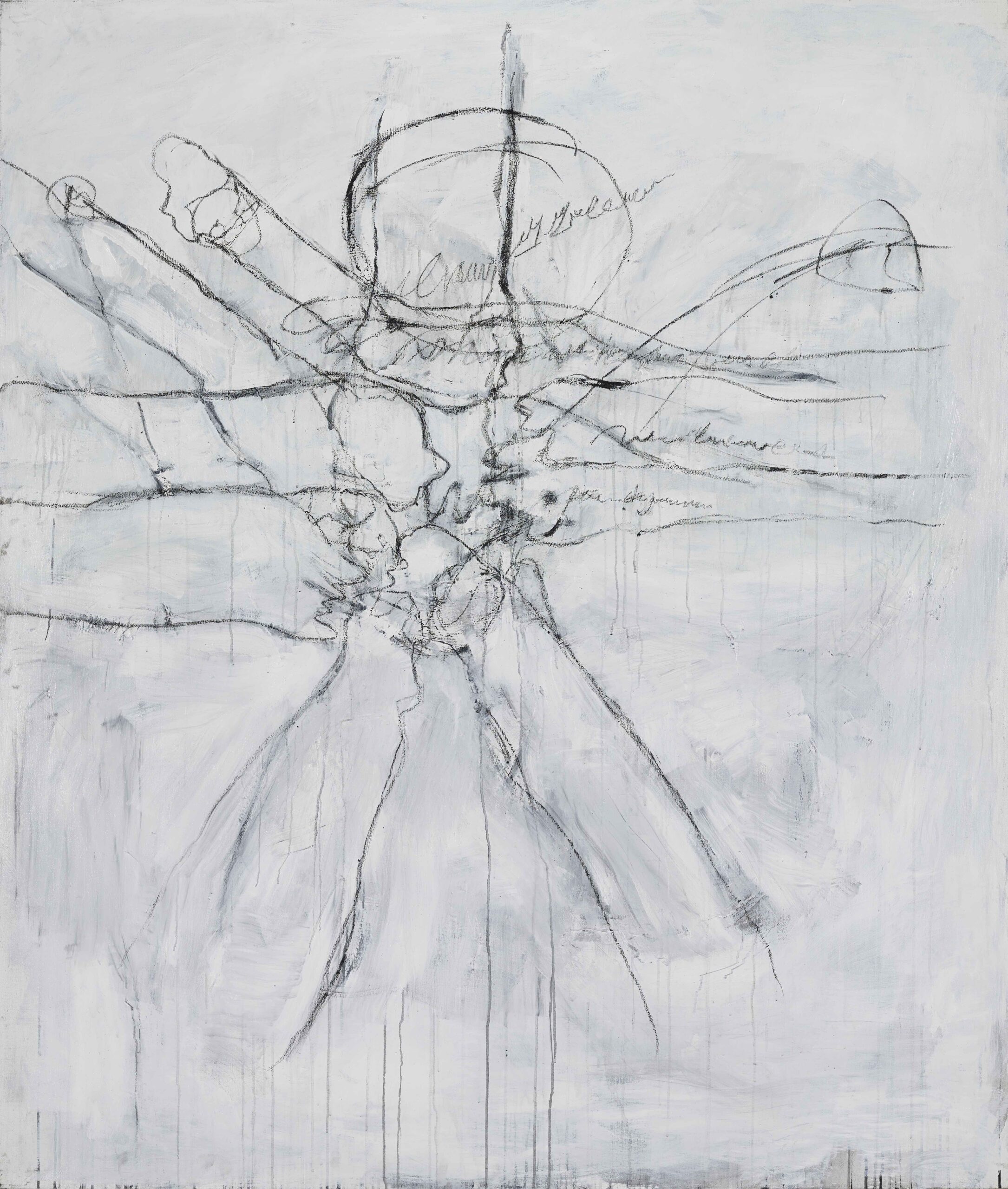

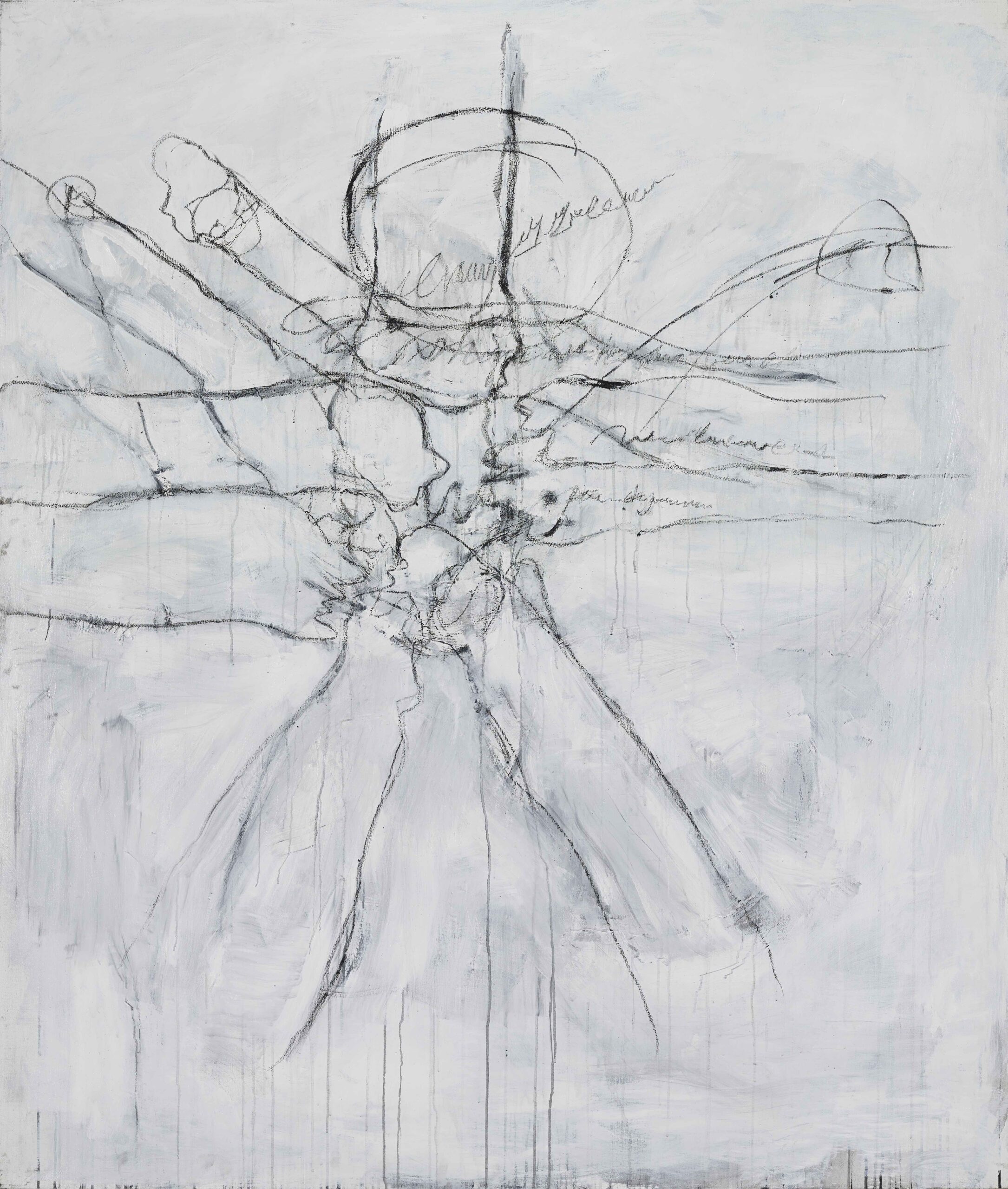

Ce silence de plus de dix ans, que l’on a cru pictural mais qui ne concernait en réalité que celui des cimaises, est comme on le sait aujourd’hui riche de centaines de tableaux et de papiers réalisés à l’acrylique et au fusain dans la frénésie solitaire de l’atelier. Si l’homme est frappé d’inquiétude spirituelle qui l’oblige à s’isoler du monde extérieur, le peintre en revanche maintient le rythme quotidien du travail à l’atelier et persiste à représenter l’expressivité sincère de son bouleversement intérieur. L’amplitude de son pouvoir pictural donne à voir des compositions différentes de celles amorcées quelques années auparavant qu’il poursuit cette fois en traits ténus noirs sur fond blanc légèrement teinté de gris bleuté, ou celles à la répétition graphique proche de l’obsession. De nouveaux thèmes apparaissent en effet au tournant du millénaire : tantôt figuratifs aux personnages statuaires, grands ou petits, christiques ou méphitiques, ou répétés dans l’accumulation de têtes et de corps grossièrement brossés ; tantôt abstraits tels des murs craquelés de boursouflures, envahis de coulées noires, quadrillés de traits sombres, submergés de rondeurs répétitives, gravés d’une écriture abstraite dans laquelle le peintre se laisse volontiers engloutir. La gamme chromatique des rigoureux contrastes de blanc et de noir abordés dans les années 90 se radicalise parfois en fonds noirs rehaussés de larges traits ou formes blanches. Qu’elle soit figurative ou abstraite, cette dernière production détone d’expressionnisme, façonné auparavant mais ici poussé dans ses derniers retranchements. Dans son combat solitaire avec ses émotions, Plas bataille contre sa révolte intérieure, psyché des silhouettes anthropomorphes de ses toiles, comme elles, crucifiée, démembrée, écrasée. Inconnue du public jusqu’ici, l’œuvre des années 2000 demeure cependant fidèle à la grandeur du peintre qui fut sans cesse en proie à sa passion intérieure.

Caroline Bricmont

1933 – 2011

Considering Henri Plas merely as a painter of the “New Brabant Romantic School” – as he was labelled from his first solo exhibition in 1962 – would be a simplification. It would amputate him of a part of his work, notably that of his last twenty years, which has been little or not shown to the public.

He was certainly the most important representative of this Belgian neo-romantic movement, immediately recognised and hailed by the critics as the one who would bring this fiery pictorial style to its peak. His paintings are veritable odes to nature, to seas passionately unleashed in swirls of dark waves and coloured foam, to the sharp, black rocks of the Alps tearing through the unctuous snow, to stormy or fiery landscapes. In this, Plas is indeed seen as the bard of a modern romanticism represented at the beginning of the 1960s by a reviving Brabant School.

His exaltation of nature is indeed unmistakable. Plas’ canvases are a furious representation of an observed landscape. In his exalted empathy he chooses charcoal, brushes and knives to serve his emotions, which he spreads out in turbulent compositions translated into impasto colours in the flash of a given atmosphere. So much so that his need to externalise his inner sincerity takes the form of dense, generous and explosive paintings.

The press reviews of the 1960s were not mistaken: “A man of vast windy horizons, magnified by stone, wood, water and austere ice from the high peaks, he fulfils himself (and us) by affirming the supremacy of nature, whose elements he strips down to the soul. It is at once majestic and incisive, brutal and sensitive, figurative and abstract in a movement that throws the earth in the face of the clouds.” (Alain Viray, La Dernière Heure, May 1966).

But a fifty-year painting career, that of an artist who constantly seeks to best express his depths, who works relentlessly on the right translation of the tone lurking deep inside him, cannot be confined to pictorial repetition. This can often be a guarantee of success that can certainly be prolonged once it has been achieved, but which would very quickly become tasteless in the mouth and heart of the painter. “I don’t want to lie or lie to myself,” repeated like a mantra, leads Plas to paint, to depict, his interiority with frankness and therefore, with an evolution of themes, but also of his own means of expression.

From an avowed figuration, that is nonetheless on the verge of abstraction – at the time he was described as an “abstract romantic” – Plas’ works bore witness to a variable path in the stability of his emotional exploration and visual aspiration [volontés plastiques]. His works tirelessly searched for inner truth, even when he introduced faces into his paintings in a clearly expressionist spirit at the end of the 1960s.

The paste, however dense it may be, is treated in convolutions of brushstrokes from which emerge bodies entangled in the mass of colours. Very quickly, however, the figuration became more legible. In the mid-1970s, the voluptuousness so dear to Romanticism appeared in female nudes that were often hidden behind a dark drape – purple or black iridescent with mauve – or blood red, to decently camouflage the sensual curves of a body imbued with softness as well as vehemence. These scenes that we think of as modest abandonment, are in reality struck with strangeness, accentuated by chiaroscuro lighting that jostles the viewer and arouses his curiosity.

Plas brings tenderness to the canvas as well as gravity, comforting intimacy as well as disturbing solitude, salutary rest and passionate drama. He was no more interested in the objective transposition of reality here than in his flamboyant landscapes of the previous decade, which he continued to depict during the 1970s. The themes diversify but the subjective intent remains intact and sincere.

In parallel with the study of the nude – bewitching silhouettes, frankly figurative or more spectral – Henri Plas approached the 1980s by reaffirming his love for landscapes. Large, almost square formats abounded between 1980 and 1985, once again magnifying the art of scenery.

Using brushes instead of knives, Plas’ marine or terrestrial horizons splash and inflame the canvas in turn. They embrace or unbind, submerge or expel, in a back-and-forth movement that catches the audience’s attention in this moving and furious spectacle, a mixture of Turner-like Romanticism and a Plassian post-Expressionism close to abstraction. Glowing with emotion, the paintings fill the audience with wonder.

The abundant work from the early 1990s, the result of observations at the end of his career, brought new eloquence to the artist’s visual discourse. The layouts are spectacular due to their compositional and colourful strength and, often, in monumental formats with paintings of up to 2m x 2.50m.

The stone, an imposing form occupying most of the space, can mutate into a human being with a roughly drawn head, arms and robust back. This mass, ready to burst, is surrounded by blue, red and orange scratches on a stony background, like a frame that strives to contain the telluric energy applied to an imposed surface, subject to the dimensional dictates of the canvas or paper. We can repeat here what art critics had perceived some 25 years earlier, without, however, speaking of Romanticism again: with Henri Plas, there is indeed the promise of a dynamic, eruptive power in the representation of nature.

At the end of the 1990s, at nearly 65 years of age, Henri Plas took a new visual turn. His art freed itself even more from the pictorial codes that he had himself invented, and that he had renewed for more than 30 years. He plunged with delight into the immensity of white voids punctuated by black lines applied in an ample gesture of curves and straight lines, repeatedly laid on a diagonal, which flay the infinite space. Like an echo of his Alpine views of the 1960s, this abstraction of a new vitality, with its refined graphics on the wide stretches of an almost immaculate background, is breathtaking in its drive and with unprecedented vitality, inviting you to escape. These works were rarely exhibited in the 1990s, not even Plas’ last public appearance at the 1998 exhibition, after which he abandoned the galleries for good.

We now know that this silence of more than ten years, which was thought to be pictorial, in reality only concerned exhibitions. It was rich with hundreds of paintings and papers produced in acrylic and charcoal in the solitary frenzy of the studio. Although the man was struck by a spiritual anxiety that forced him into isolation from the outside world, the painter, on the other hand, maintained the daily rhythm of his studio work and persisted in representing the sincere expressiveness of his inner turmoil.

The amplitude of his visual power reveals compositions that differ from those begun a few years earlier. It now features thin black strokes on a white background slightly tinged with bluish grey, or with a graphic repetition close to obsession.

New themes appeared at the turn of the millennium: sometimes figurative, with statuesque figures, large or small, Christ-like or mephitic, or repeated in the accumulation of heads and roughly brushed bodies; sometimes abstract, like walls cracked with blisters, invaded by black streaks, criss-crossed with dark strokes, submerged in repetitive curves, stamped with an abstraction in which the painter willingly allows himself to be engulfed.

The chromatic range of the harsh contrasts of black and white introduced in the 1990s was sometimes starkly expressed through black backgrounds enhanced by broad white lines or shapes. Whether figurative or abstract, this latest production contrasts starkly with the expressionism that was previously fashioned, but which was now being pushed to the limit.

In the solitary struggle with his emotions, Plas fought against his inner revolt, the psyche of the anthropomorphic figures in his paintings. Like them, he was crucified, dismembered, crushed. Unknown to the public until now, the work of the 2000s remains true to the magnitude of a painter that was constantly in the grip of his inner passion.

Caroline Bricmont

1933 – 2011

Het zou nu, zoveel jaar later, wat te makkelijk en kort door de bocht zijn om Henri Plas alleen maar te benoemen als een schilder van de ‘Nieuwe Brabantse Romantische School’ waartoe hij werd gerekend vanaf zijn eerste solotentoonstelling in 1962. Het doet hem alleszins te kort, zeker wat het werk van de laatste twintig jaar betreft. Een oeuvre dat het publiek weinig of niet te zien kreeg.

Hij was zeker de belangrijkste vertegenwoordiger van deze neoromantische Belgische beweging en werd onmiddellijk erkend en geprezen door critici als degene die dit flamboyante picturalisme later naar de top zou brengen. Zijn schilderijen waren een hulde aan de natuur, aan wilde woeste zeeën met wervelwinden van donkere golven en kleurrijk schuim, aan de scherpe, donkere rotsen van de Alpen die de dikke sneeuw verscheuren en aan stormachtige of vlammende landschappen. Henri Plas positioneerde zich daarmee inderdaad als een dirigent van een moderne romantiek die in het begin van de jaren 60 door de Brabantse School opnieuw was opgepikt.

De verheerlijking van de natuur is ook niet te ontkennen: de doeken van Henri Plas zijn een furieuze expressie van een waargenomen landschap, in een stroom opgewonden empathie van een man die met houtskool, kwasten en messen aan de slag gaat om zijn emoties te dienen en te veruitwendigen met impasto’s van kleuren in een haast oogverblindende atmosfeer. Dit alles met een passie, gedrevenheid en nood om zijn innerlijke oprechtheid naar buiten te brengen in de vorm van een gebald, genereus, explosief oeuvre.

De reacties in de pers van de jaren zestig hadden het dan ook niet verkeerd voor: “Hij is de kunstenaar van de weidse, winderige horizonten, versterkt door steen, hout, water en de gletsjers van de hoge bergtoppen. Hij bereikt zijn doel (en sleept ons mee), bevestigt de suprematie van de natuur, waarvan hij de elementen tot op de ziel ontbeent. Zijn werk is zowel majestueus als indringend, brutaal en gevoelig, figuratief en abstract in een beweging die de aarde naar de wolken stuwt.“ Alain Viray, La Dernière Heure Hour, mei 1966.

Maar de vijftigjarige carrière van een kunstenaar die voortdurend probeert zijn diepten zo goed mogelijk naar buiten te brengen, die onvermoeibaar zoekt naar de juiste vertaling van de toon die diep in hem schuilt, kan niet beperkt blijven tot een beeldende herhaling. Dat is vaak een stap naar een haast zeker en langdurig succes dat al even snel smakeloos zou worden in de mond en het hart van de schilder zelf. “Ik heb geen zin om te liegen, ook niet tegen mezelf “, herhaalt Plas als een mantra. En daarom schildert en veegt hij zijn innerlijk weer gretig en openhartig uit en vooral met evoluerende thema’s en eigen expressiemiddelen.

Gezien de duidelijke figuratie – dat wel neigt tot enige abstractie – wordt hij destijds niet gezien als een ‘abstract romanticus’. De werken van Henri Plas getuigen dan ook van een evolutie van de stabiliteit van zijn emotioneel onderzoek en zijn plastische drijfveren. Zijn werken met hun ongelooflijke energie, zijn onvermoeibaar op zoek naar een innerlijke waarheid. En dit blijft ook zo wanneer hij eind jaren 60 figuren in zijn schilderijen introduceert met een passie dit keer duidelijk expressionistisch is.

Hij bewerkt en verwerkt de olieverf, zeg maar verfpasta, in kronkels van penseelstreken tot lichamen die verst(r)ikt lijken in de massa van kleuren.

Al heel snel wordt de figuratie nog duidelijker. Halverwege de jaren 70 verschijnt de wellust, eigen aan de romantiek, met vrouwelijk naakten die zich vaak verstopten achter een donker gordijn – paars of een zwart iriserend paars – of bloedrood, dat met fatsoen de rondingen van een lichaam camoufleert. Als een som van zachtheid en hevige passie. Het zijn ook eerder bescheiden, vreemde, bevreemdende scènes in een clair-obscur die de nieuwsgierigheid van de kijker prikkelen.

Henri Plas roept op doek inderdaad tederheid en ernst op, troostende intimiteit en verontrustende eenzaamheid, rust èn hartstochtelijk drama. Deze – objectieve – omzetting van de werkelijkheid interesseert hem hier niet méér dan in zijn flamboyante landschappen van een decennium eerder. Landschappen die hij trouwens bleef schilderen in de jaren 70. De thema’s werden ruimer maar de subjectieve wil bleef intact en oprecht.

Parallel aan de naaktstudies met betoverende, voluit figuratieve of soms meer spookachtige silhouetten, verklaart en bevestigt Henri Plas in de jaren 80 opnieuw zijn liefde voor het landschap. Tussen 1980 en 1985 maakt hij veel grote, bijna vierkante formaten met immense landschapskunst.

Hij bewerkt ze met borstels en niet langer met messen. De mariene of landelijke beelden spatten van het canvas. Ze omarmen, laten los, dompelen onder of drijven af, in een komen en gaan dat het publiek pakt en aanspreekt met een ontroerend en furieus spektakel. Een mengeling van een Turnerachtige romantiek en een Plassiaans post-expressionisme die knipoogt naar het abstracte. De doeken verbazen en verrassen met zoveel emotie.

Het vele werk van de vroege jaren 90 dat voortspruit uit zijn observaties van steengroeven zet het plastische discours en het parcours van de kunstenaar om in een nieuwe, rijke taal, in spectaculaire compositorische en kleurrijke ontwerpen. Dit gebeurt vaak ook in monumentale formaten met schilderijen die soms 2 op 2,5m groot zijn.

Een steen, een imposante vorm die de ruimte opeist, kan worden omgetoverd tot een mens met een hoofd, armen en een summiere maar robuuste rug. Een massa, omgeven door blauwe, rode en oranje krassen op een achtergrond van stenen, lijkt klaar om te exploderen. Als een kader dat probeert de aardse energie te vatten die drukt op het oppervlak en gewrongen zit tussen de wetten van de afmetingen van het doek of papier. Ik kan hier weer bevestigen wat kunstcritici zo’n 25 jaar eerder hadden gezien, zonder over het over romantiek te hebben: in Henri Plas schuilt de belofte van de kracht van dynamiet in zijn voorstellingen van de natuur.

Eind jaren 90, wanneer hij de vijfenzestig nadert, slaat Henri Plas een nieuwe richting in: zijn kunst bevrijdt zich nog meer van de picturale codes die hij meer dan dertig jaar tot de zijne had gemaakt en duikt met veel overgave in de onmetelijkheid van de witte leegte die hij onderbreekt met zwarte lijnen die voortvloeien uit ruime handgebaren van bochten en rechte lijnen, herhaaldelijk gesteund op een diagonaal. Als krassen in een eindeloze ruimte.

Zijn werk lijkt nu een echo van zijn Alpenlandschappen uit de jaren 60 en bezorgt de abstractie een nieuwe dynamiek. Verfijnde lijnen op brede stranden van een bijna smetteloze achtergrond, adembenemend door een ongekende stuwkracht en levendigheid die vragen naar ontsnapping. Deze werken zijn maar te zien op enkele zeldzame tentoonstellingen in de jaren ’90, waaronder die van 1998, het laatste publieke optreden van Henri Plas.

Deze stilte van ruim tien jaar is in werkelijkheid alleen maar een stilte voor de buitenwereld, want in zijn atelier werkt bij verder aan honderden werken op doek en papier met acryl en houtskool. Het lijkt wel of de mens Henri Plas kampt met een spirituele angst die hem dwingt tot afzondering, terwijl de schilder Henri Plas volhardt in het dagelijkse ritme van het atelier en er oprecht zijn innerlijke verwarring uit.

De omvang van zijn picturale kracht toont composities die verschillen van het werk dat hij een paar jaar eerder begon, maar dit keer voortzet met dunne zwarte lijnen op een witte, lichtjes blauwgrijze achtergrond of in composities met grafische herhalingen die bijna obsessief zijn.

Rond de eeuwwisseling verschenen ook nieuwe thema’s: soms figuratief met gebeeldhouwde figuren, groot of klein, of herhaald in een opeenstapeling van ruw geborstelde hoofden en lichamen, soms abstract als opengebarsten muren, doordrongen van zwarte strepen, doorkruist met donkere lijnen, ondergedompeld in repetitieve rondingen, gegraveerd met een abstract schrift waarin de schilder zich gewillig laat meedrijven.

Het kleurenpalet met de rigoureuze contrasten van wit en zwart in de jaren 90, wordt soms radicaler in zwarte achtergronden, versterkt met brede strepen of witte vormen. Deze nieuwe periode – figuratief of abstract – barst van het expressionisme, dat eerder ingetogen was maar nu tot het uiterste wordt gedreven.

In zijn eenzame strijd met zijn emoties, vecht Henri Plas tegen zijn innerlijke opstandigheid, uitgedrukt in vermenselijkte silhouetten op zijn doeken: gekruisigd, verscheurd, verpletterd. Dit werk van de jaren 2000 is tot nu onbekend bij het publiek maar het blijft trouw aan de grootsheid van de schilder die voortdurend zwoegde met zijn innerlijke passie en die tegelijk ook botvierde.

Caroline Bricmont